Содержание

Методы определения категорий помещений А и Б

Введение

По взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

- Категория А - повышенная взрывопожароопасность

- Категория Б - взрывопожароопасность

Расчет категорий помещений по взрывоопасности - это определение величины избыточного давления взрыва газо- паро- воздушной смеси с воздухом.

Пары ЛВЖ и газы при определенных условиях взрываются, и очень сильно.

Для того, чтобы предотвратить аварию, взрыв, а не бороться с их последствиями, следует определить категорию помещения и выполнить все необходимые для нее требования пожарной безопасности.

Порядок расчета определен приложением А к СП 12.13130.2009 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ"

Структурированно его можно представить как последовательность действий:

- Выбор и обоснование расчетного варианта. Всегда выбирается самый неблагоприятный вариант развития событий

- Расчет избыточного давления взрыва

- Сравнение величины избыточного давления взрыва с установленной величиной 5 кПа

В статье приводится методика расчета на принадлежность помещений к категории повышенной взрывопожароопасности (А) и взрывопожароопасности (Б) при обращении в качестве пожарной нагрузки индивидуальных веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F : горючих газов и жидкостей.

Взрывопожароопасность помещений категорий А и Б обусловлена возможностью образования в них при аварийных ситуациях взрывоопасных газо-, пapo- или пылевоздушных смесей, взрыв которых может привести к разрушению здания. Поэтому безопасность таких помещений обеспечивается в первую очередь исключением любых источников зажигания и реализацией мероприятий, ослабляющих действие взрыва на несущие конструкции здания (например, устройство легкосбрасываемых конструкций).

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1 СП12.13130.2009.

К категории А относятся помещения, в которых обращаются горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.

К категории Б относятся помещения, в которых обращаются горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкостям в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

Порядок расчета категории помещения по взрывопожарной опасности

Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

Для скорости расчетов категорий помещений по взрывопожароопасности идеально подходит калькулятор расчета категории помещения по взрывопожарной опасности, а для расчетов пожароопасных категорий помещения калькулятор расчета категорий по пожарной опасности.

Он позволяет многократно провести расчеты бесплатно и лишь один раз сформировать необходимый отчет.

При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, паро-, пылевоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, пылей, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей.

Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные, паровоздушные, пылевоздушные смеси, определяется в соответствии с п. А.1.2 приложения А к СП 12.13130.2009.

Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные, паровоздушные, пылевоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно А.1.1;

б) все содержимое аппарата поступает в помещение;

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;

- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

- 300 с при ручном отключении;

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2 , а остальных жидкостей — на 1 м 2 пола помещения;

д) происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

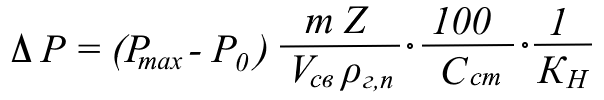

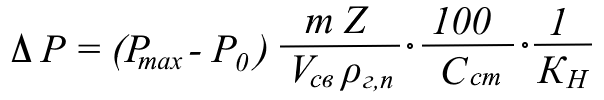

Избыточное давление ∆Р для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, (Сl, Вr, I, F относятся к галогенам, или по другому, галлоидам) определяется по формуле:

где Рmax: максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным. При отсутствии данных допускается принимать Рmax равным 900 кПа

Р0: начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа)

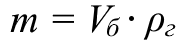

m: масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение

Z: коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения или принимается по таблице А.1 СП12.13130.2009

Vсв: свободный объем помещения, м3

Кн: коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным трем.

ρгп: плотность газа или пара при расчетной температуре tp, кг /м3

Далее начинаем сам расчет

Последовательность определения каждого элемента из уравнения не важна, но, для удобства будем придерживаться последовательности, изложенной в СП12.13130.2009.

Определяем свободный объем помещения как разность общего и занятого объема. При отсутствии данных допускается принимать свободный объем помещения равный 80% от общего.

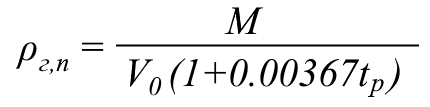

1. Определяем плотность газа или пара при расчетной температурев

М — молярная масса, м3/кмоль

V0 — мольный объем, равный 22,413 м3/кмоль

tp — расчетная температура, oС

В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту (СНиП Строительная климатология) с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры tp по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61 oС

В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту.

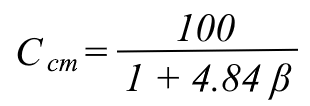

2. Определяем стехиометрическую концентрацию ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ

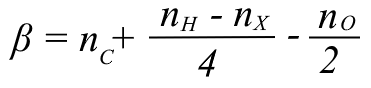

2.1 Для определения стехиометрической концентрации следует определить стехиометрический коэффициент участия кислорода в реакции сгорания

nc, nн, no, nx — число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего(Сl, Вr, I, F)

3. Определяем массу вещества поступившего в помещение при расчетной аварии

3.1 Если пожарная нагрузка - горючий газ

3.1.1 Вариант при разгерметизации баллона с горючим газом

При разгерметизации баллона с ГГ следует учитывать всю массу газа, которая может быть в баллоне.

3.1.2 Вариант при разгерметизации аппарата с горючим газом

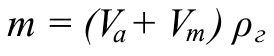

Масса m, кг, поступившего в помещение при расчетной аварии газа

Va — объем газа, вышедшего из аппарата, м3

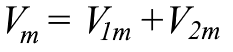

Vт — объем газа, вышедшего из трубопроводов, м3

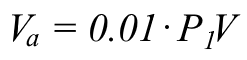

При этом

P1 — давление в аппарате, кПа;

V — объем аппарата, м3

V1т — объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3

V2т — объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3

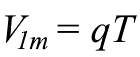

q — расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т. д., м3/c

Т — время, определяемое по А.1.2 СП12.13130.2009, с

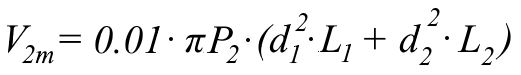

P2 — максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа

r1, 2,…, n — внутренний радиус трубопроводов, м

L1, 2,…, n — длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м

3.2 Если пожарная нагрузка горючая жидкость

3.2.1 Определяем площадь испарения (Fи)

3.2.3 Определяем по технической документации %-ное содержание растворителей в жидкости. Если процент содержания растворителей превышает 70 %, то коэффициент растекания (N) принимается 1, если менее 70%, то 0,5.

3.2.4.1 Повреждение емкости с горючей жидкостью

В этом случае расчетной аварии принимаем, что вся жидкость из емкости растеклась по полу помещения.

В этом случае площадь испарения

Определяем массу разлившейся жидкости

3.2.4.2 Повреждение аппарта с горючей жидкостью

Во первых нужно пояснить, что аппаратом, в рамках определения категории помещения, будет являться некое оборудование имеющее емкость (бак), подводящий и (или) отводящий трубопроводы

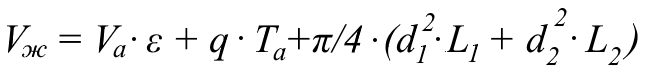

Объем жидкости, попавшей в помещение определяется по формуле

Va - объем аппарата, м3

ε - степень заполнения аппарата

q - расход насоса, м3/с

Ta - время до отключения насоса, с

d - диаметр трубопровода, м

L - длина трубопровода

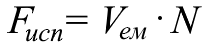

Определяем площадь испарения

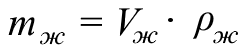

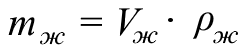

Определяем массу разлившейся жидкости

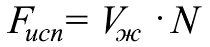

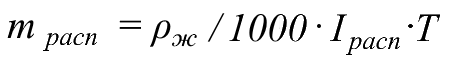

3.2.4.3 Поступление жидкости в объем помещения в распыленном виде

По умолчанию принимается, что жидкость, попавшая в помещение в распыленном виде сразу образует паровоздушную смесь, состоящую из молекул воздуха и растворителя

ρ - плотность жидкости

Iрасп - расход распыляющего устройства, л/с

Tрасп - время работы распыляющего устройства, с

Наличие открытых поверхностей со свеженанесенными составами, открытых емкостей и т.п.

В этом случае просто суммируем все площади, которые и будут являться площадью испарения

3.2.4.4 При наличии в помещении нескольких источников испарения при нормальных режимах работы, массы жидкостей, испарившихся в объем помещения, следует суммировать.

3.3 Определяем массу испарившейся жидкости в зависимости от температуры

3.3.1 Если температура жидкости равна или ниже температуры окружающей среды

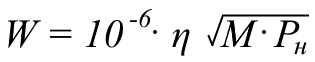

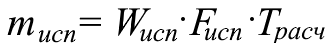

Определяем интенсивность испарения, кг/с*м2

Если температура жидкости не превышает температуру окружающей среды

η — коэффициент, принимаемый по таблице А.2 СП12.13130.2009 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения

Рн — давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tр, определяемое по справочным данным, кПа

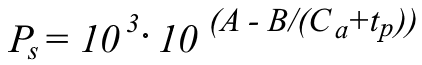

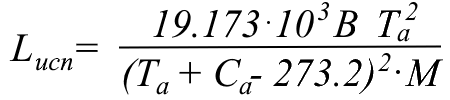

Определяем давление насыщенного пара по уравнению Антуана (уравнение для констант, при температуре в oC)

А, В, Сa - константы уравнения Антуана

tp - температура жидкости

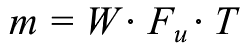

Определяем массу испарившейся жидкости

Т — время, определяемое по А.1.2 СП12.13130.2009

3.3.2 Если температура жидкости превышает температуру окружающей среды (нагрета), но не превышает температуру кипения

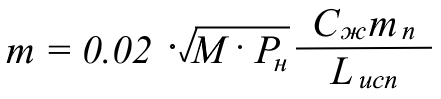

Определяем массу жидкости, которая испарится с поверхности жидкости, во время ее остывания до температуры окружающей среды (Данное пояснение в СП12.13130.2009 отсутствует, но применяется в Пособии к нему)

Сж - удельная теплоемкость жидкости при начальной температуре испарения, Дж/кг*К

Lисп - удельная теплота испарения жидкости при начальной температуре испарения, определяемая по справочным данным, Дж/кг

При отсутствии справочных данных допускается рассчитывать Lисп по формуле

В, Сa — константы уравнения Антуана, определяемые по справочным данным для давления насыщенных паров, измеряемого в кПа;

Тa — начальная температура нагретой жидкости, К

М — молярная масса жидкости, кг/кмоль

Далее проводим расчет по методике для ненагретых жидкостей и суммируем массы

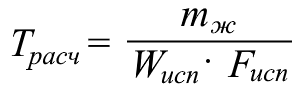

3.4 Определяем время полного испарения жидкости

В соостетствии с А.1.2 СП12.13130.2009 длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600с

3.5 Определяем массу испарившейся жидкости

4. Учет работы аварийной вентиляции

В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении массы m, допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной аварии.

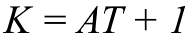

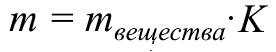

4.1 Массу газов или паров легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше поступивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент К, определяемый по формуле

А — кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, с

Т — продолжительность поступления горючих газов и паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в объем помещения, с

4.2 Определяем массу вещества

5. Так как известны все необходимые значения, их можно подставить в формулу определения давления взрыва и сделать вывод о принадлежности помещения к той или иной категории по взрывопожарной опасности

Весь указанный алгоритм проведения расчета категории помещения применен в калькуляторе расчета категории помещения по взрывопожарной опасности, в калькулятор включены характеристики пожарной опасности множества веществ и материалов.

Кроме этого калькулятор формирует отчет в формате PDF с указанием порядка расчета, используемых формул и характеристик веществ. С примерами оформленных отчетов можно ознакомиться по ссылкам пример расчета, еще пример расчета и еще один пример.

После определения категории помещения расчетным методом, можно пойти двумя путями:

1. Выполнить все требования пожарной безопасности, относящиеся к помещениям категорий А и Б (например: выбор места размещения помещения на объекте, защита АУП, монтаж ЛСК и др.)

2. Снизить пожарную опасность помещения

Мероприятия, направленные на снижение пожарной опасности

Все приведенные мероприятия позволяют снизить категорию помещения при проведении расчета, т.е. расчет придется выполнять многократно

1. Снизить объемы емкостей с ЛВЖ или ГЖ. Так как СП 12.13130.2009 указывает на то, что при расчете аварии происходит разрушение одной из емкостей, то и количество попавших в помещение жидкостей снизится.

2. Снизить температуры по технологическим регламентам ниже температуры вспышки. В это случае среда перестанет быть взрывоопасной.

3. Исключить движение воздуха над поверхностью жидкостей, так же как и снижение температуры, позволяют замедлить испарение жидкостей, иногда до безопасных значений.

4. Уменьшить количество одновременно открытых поверхностей и сушащихся изделий.

5. Снизить расход краскораспыляющих устройств.

Снижение пожарной опасности расчетными методами позволяет уменьшить расчетное избыточное давление взрыва ниже 5 кПа и вывести помещение из категории А или Б.

Рекомендуемые материалы

- Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

- Методы определения категорий помещений А и Б

- Расчет избыточного давления взрыва паров смесей горючих жидкостей или газов

- Расчет массы паров ЛВЖ и ГЖ | Формула Сучкова

- Расчет категории помещения по пожарной опасности "В1-В4"